Environment

基本理念・方針

環境ビジョン

環境基本理念

- 経営基本方針との調和を図りながら地球環境を保全し、自然との共生を基本的責務との認識に立ち行動する。

- 三つの宣言(1996年10月)「地球会社」「健康会社」「環境に優しい会社」を企業倫理に基づき広く情報を公開する。

- 社会に貢献する商品・サービスの提供を図るとともに環境への配慮を重要課題とする。

- 社会規範を順守し、コミュニケーションを通じて力を合わせ調和のとれた持続可能な発展に貢献する。

環境方針

私たちの行動方針

- 世界の産業に寄与するツールの開発・設計から廃棄までの各領域において、省資源・省エネルギーの推進・廃棄物の削減を通して、環境の保全・向上に努めるとともに、環境に配慮した製品の提供に努めます。

- 継続的改善と汚染の予防に努めます。

- 環境に関わる法規制、その他の要求事の法の遵守はもとより、環境に影響を与えるおそれのある事業活動を責任をもって管理し、社会生活の向上に努めます。

- 環境目的及び目標を法規の要求事項・保有する環境側面・利害関係者の見解などに基づき設定し、年度毎に見直します。

- 本方針を環境管理システムにより実行し、維持するとともに全従業員これを周知します。

- 本方針の開示を社外から要求された際には公開します。

環境マネジメント

環境マネジメント体制

オーエスジーでは、本部環境委員会を設置し、社内横断的に環境戦略を立案し、積極的に環境問題の解決に取り組んでいます。環境マネジメント体制は、環境負荷の大きい現場に近い部署が環境マネジメントの主体となり、環境マネジメント活動はトップマネジメントとして環境担当役員、統括環境管理責任者として品質保証部長が体制をつくり活動しています。

環境実績と目標

オーエスジーでは、3年ごとに環境中期計画を策定しており、2023年度は第9次環境中期計画の2年目にあたります。オーエスジーは、4つの管理指標を目標として掲げ活動しており、エコファクトリー(環境に優しい製品づくり)、エコプロダクツ(環境に優しい製品開発)、エネルギー改善削減量、CO2排出量削減の目標達成に向け、全社一丸となり環境改善に取り組んでいます。なお、CO2排出量削減においては、昨今のカーボンニュートラルに対応するため、2022年度より新たに設けた管理指標となります。

環境中期計画目標と実績

| No | 環境目的 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 項目 | 内容 | 実績 | 実績 | 目標 | |

| 1 | エコファクトリー | 環境に優しい製品づくり | 74点 | 74点 | 39点 |

| 2 | エコプロダクツ | 環境に優しい製品開発 | 45点 | 52点 | 36点 |

| 3 | エネルギー改善削減量 | エネルギー源(電気・LPガス)に対する省エネ活動 | 1.2%削減 | 累計2.5%削減 | 累計3%削減 |

| 4 | CO2排出量削減 | 省エネ活動及び再生可能エネルギーの活用 | 4.0%削減 | 累計16%削減 | 累計10%削減 |

※エコファクトリ―(満点100点)及びエコプロダクトの評価基準(満点60点)は、業界団体「日本機械工具工業会」で定めた基準を採用

ISO14001の取得

環境負荷物質の管理

オーエスジーグループでは、汚染防止の取り組みとして各事業所ごとに緊急事態訓練等を実施し、流出時や漏洩えい時の対策確認に取り組んでいます。

また、製造工程において取り扱う化学物質の中でPRTR制度の対象となっている化学物質を把握しており、対象化学物質クロム、モリブデン、コバルト、バナジウム、マンガン、ニッケルの6種類(円グラフ参照)の取扱量を把握しています。

環境データ

環境会計

環境会計システムは、環境省の「環境会計ガイドライン」を参考にしています。環境会計を通じて、環境保全活動に取り組むオーエスジーの姿勢と考え方を理解いただき、更なる社会との良好な関係の向上を目指します。

過去3年間のコストと効果の推移

[千円]| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |

|---|---|---|---|

| 1.積極的コスト | 51,026 | 68,827 | 8,009 |

| 2.維持コスト | 63,824 | 74,989 | 76,406 |

| 3.環境損失補償 | 0 | 0 | 0 |

| 4.環境保全効果 | 12,103 | 33,431 | 32,501 |

2023年度のコストと効果の詳細

■コスト

[千円]| 分類 | 項目 | 具体的な取り組み内容 | 投資金額 |

|---|---|---|---|

| 1. 環境目的達成に向けた 「積極的コスト」 |

①公害防止コスト | - | 0 |

| ②地球環境保全コスト | 熱源機・変圧器・空調更新、照明LED化等 | 8,009 | |

| ③資源環境コスト | - | 0 | |

| 小計 8,009 | |||

| 2. 環境マネジメントシステムの「維持コスト」 | ①環境保全活動に伴う人件費 | 環境事務局経費、 マネジメント運用経費 |

13,500 |

| ②環境教育・ 教育資料作成コスト |

セミナー参加等 | 7,368 | |

| ③環境監査関連費用 | 外部審査費用、登録維持費用 | 1,369 | |

| ④環境関連法規制対応コスト | 特定化学物質測定等 | 1,063 | |

| ⑤廃棄物処理及び リサイクル費用 |

廃棄物処理費用 | 47,773 | |

| ⑥循環測定費用 | 各種環境測定、分析費用 | 4,221 | |

| ⑦社会活動における 環境保全コスト |

日本機械工具工業会 環境委員会活動費用 |

1,112 | |

| 小計 76,406 | |||

| 3. 環境損失補償費用 | 土壌汚染、 自然破壊修復コストなど |

- | 0 |

| 小計 0 | |||

| 合計 84,415 | |||

■効果

| 分類 | 項目 | 具体的な取り組み内容 | 投資金額 |

|---|---|---|---|

| 4. 環境保全効果 | 環境改善効果の合計 | 熱源機、変圧器、空調更新、 LED照明による省エネ |

32,501 |

| 合計 32,501 | |||

エネルギー使用量

CO2排出量

廃棄物排出量と有価物比率

排水量

事業のマテリアルバランス

オーエスジーは、低炭素社会の実現と資源循環型社会の構築に貢献すべく、事業活動におけるさまざまな環境への影響を把握・管理し、エネルギー使用量の削減や製造プロセスで発生した廃棄物を再資源として使用する等の努力を続けています。

TCFD提言に基づく情報開示

オーエスジーグループにとって気候変動は事業の持続的成長に影響を与える重要課題であると認識しています。2021年10月に賛同したTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の提言を踏まえ、気候変動シナリオ分析に着手し、以下の枠組みで取り組みを進めています。

リスクマネジメント

オーエスジーでは、気候変動問題を重要な経営課題の一つとして位置づけ、気候関連の課題は「サステナビリティ委員会」の委員長である社長が監視、監督責任を持っています。「サステナビリティ委員会」では、気候変動をはじめとするESGに関連した課題、方針やビジョンの徹底、重要施策などについて審議し、活動状況は定期的に取締役会へ報告します。サステナビリティ推進のための施策は、サステナビリティ委員長である社長の決定の下、各組織の部門長(ESG 責任者)及び推進担当者が実行していきます。

リスク及びコンプライアンス管理委員会では、気候変動リスクをはじめとした自社全体のリスクについて、事業への影響度をもとに優先度を評価します。

気候変動に関するリスク・機会のモニタリングについては、サステナビリティ委員会、リスク及びコンプライアンス管理委員会、安全衛生委員会が連携して進めています。

戦略とシナリオ分析

1.5℃シナリオ、4.0℃シナリオを選定し、下記シナリオを参考にリスク、機会及びその対応について検討を行いました。

[参考にしたシナリオ]1.5℃シナリオ : IEA NZE2050 など 4 ℃シナリオ : IPCC RCP8.5 など

リスクとその対応策

| タイプ | 小分類 | リスク | 影響度 | 対応 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 移行リスク | 政策・ 法規制 |

GHG排出に関する規制の強化 | 炭素税等による製造・開発・生産・調達コストの増加 | 大 | CO2の削減目標の設定 工場でのCO2フリー購入、オフサイトPPA、カーポートPPA導入 エコファクトリー推進(自社製工作機械のエネルギー効率化、設備の運用改善、見える化) |

| 化石燃料発電への規制強化 | 化石燃料発電関連の工具需要減、開発・製造コストアップ | 中 | ターゲット市場の変更に合わせた製造品目の見直し | ||

| 技術 | 再エネ、省エネ技術の普及 | 開発・製造コストの増加 | 中 | 再エネ市場動向の注視、需要の増加が見込まれる切削工具への開発リソースの投入 | |

| 市場 | 環境負荷の少ない製品への移行 | 環境に配慮できていない製品・サービスの売上減少 | 中 | 環境対応型切削工具の開発 | |

| EV化、燃料電池車の拡大 | ガソリン車向けの工具需要減少 | 大 | ガソリン車以外への開発・設計リソース投入 | ||

| 評判 | 顧客、投資家の変化 | 情報開示不足による企業価値低下、受注機会喪失 | 中 | 積極的な情報開示、CDP質問書への回答 | |

| 環境に配慮できていない事業の規模縮小 | 中 | 事業ポートフォリオの最適化検討(小径微細工具) | |||

| 資金調達コストの増加 | 中 | ESG/SDGs評価型融資の導入 | |||

| 物理リスク | 急性 | 異常気象の激甚化 | サプライヤー見直しによる調達コストの増加 | 中 | サプライヤー全体でのBCP検討 (調達先の自然災害リスク、物流リスク、原料調達リスク把握等) |

| プライヤ―の被災による資材調達難、生産停止、生産遅延 | 大 | サプライヤーの多角化 | |||

| 自社工場の被災による生産設備の損傷、生産停止、生産遅延、有害物質の流出 | 中 | BCP策定・見直し、具体的な設備対策、生産拠点の分散化、有害物質等の管理徹底 | |||

| 慢性 | 平均気温の上昇 | 空調エネルギーの増加 | 中 | 高効率空調機の導入 | |

| 従業員の労働環境悪化 | 中 | 工場における省人化・自動化推進(自動測定・自動包装)、安全健康経営推進、工場内温熱環境の改善 | |||

| 電力、水不足による生産停止 | 中 | 自社発電設備、蓄電池の導入、工場・事務所での使用電力・水の使用量低減 |

※時間軸については、2030~2050年を想定しています。

機会とその対応策

| タイプ | 小分類 | 機会 | 影響度 | 対応 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 移行リスク | 政策・ 法規制 |

GHG排出に関する規制の強化 | 炭素税を加味した投資回収年数(ICP)の整理による投資ハードルの低下 | 中 | インターナルカーボンプライシングの導入 |

| 技術 | 再エネ、省エネ技術の普及 | 再エネ、省エネ技術に関する工具の需要増加 | 中 | 省エネ設備、再エネ関連向け工具の開発、販売拡大 | |

| 市場 | 再生可能エネルギーの拡大 | 太陽光発電パネル・洋上風力の開発に伴うエネルギー事業の需要増加 | 中 | 蓄電池、再エネ、水素関連向け工具の開発、販売拡大 | |

| 環境負荷の少ない製品への移行 | 長寿命製品の需要拡大 | 中 | 長寿命製品のさらなる品質強化、開発、販売拡大 加工時間短縮、加工能率アップを可能とする工具の開発 |

||

| EV化、燃料電池車の拡大 | 電池開発促進による精密な金型加工の需要増加 | 大 | 微細精密加工分野の販売拡大 | ||

| EV充電器、蓄電池の需要増加 | 大 | EV充電器、蓄電池向け加工工具の開発加速 | |||

| 半導体、コネクタ、電子部品市場増加による小径工具(微細加工)の需要拡大 | 大 | 小径工具の開発、投資拡大、販売増強 | |||

| 評判 | 顧客、投資家の変化 | 積極的な情報開示によるステークホルダーからの評価向上 | 中 | ESG/SDGs評価型融資の導入 | |

| 物理リスク | 急性 | 異常気象の激甚化 | 自然災害発生時の防災関連製品やサービス等の需要増加 | 中 | 防災関連向け工具の開発 |

※時間軸については、2030~2050年を想定しています。

カーボンニュートラル

CO2排出量の削減

オーエスジーは、2022年度よりスタートさせた中期経営計画「Beyond the Limit 2024」において以下の目標を掲げています。

- ・ 2030年度目標:2019年度比30%削減

- ・ 2050年度目標:カーボンニュートラル達成

今後はCO2排出量のScope3算出とCDPでの「A」スコア取得を視野に入れた取り組みを進めてまいります。

カーボンニュートラル宣言

カーボンニュートラルに向けた施策

- 再生可能エネルギーの導入

-

- オフサイトPPA

- オンサイトPPA(予定)

- CO2フリー電力購入

- 省エネの推進

-

- 省エネ機器の導入

- エネルギー利用効率の改善

再エネの導入・省エネ活動

営農型オフサイトPPAの導入

2022年12月、アグリガスコム株式会社、及び中部電力ミライズ株式会社とともに営農型オフサイトPPAサービスの実施に向けた協定を締結しました。本協定に基づき、中部電力ミライズ株式会社は、アグリガスコム株式会社が愛知県豊川市内の10カ所で設置を進める太陽光発電所から電気を調達します。この発電所はオーエスジー専用の太陽光発電所であり、発電された電気は2023年2月26日よりオフサイトPPAサービスとして、オーエスジーの4つの工場に20年間にわたり供給されます。この取り組みにより、年間2,000トンのCO2排出量を削減することが可能です。また、アグリガスコム株式会社が設置する太陽光発電所のうち6カ所は、太陽光パネルの下で農業生産を行う「営農型太陽光発電所」と呼ばれるもので、この「営農型オフサイトPPAサービス」は中部エリアで初めての事例です。

今後も再生可能エネルギー由来の電気の活用を進めることで、カーボンニュートラル社会の実現に貢献してまいります。

発電所

| 1 | 上長山町西新屋太陽光発電所5 | 249.9kW | 294MWh/年 |

| 2 | ベリーランドファーム足山田 | 249.9kW | 423MWh/年 |

| 3 | 足山田仲野ソーラーファーム | 249.9kW | 359MWh/年 |

| 4 | 上長山町小南口原ソーラーファーム7 | 249.9kW | 475MWh/年 |

| 5 | 上長山町宝川太陽光発電所 | 49.5kW | 110MWh/年 |

| 6 | 上長山町土橋ソーラーファーム11 | 800.0kW | 1,625MWh/年 |

| 7 | 上長山町藤八太陽光発電所6 | 249.9kW | 365MWh/年 |

| 8 | 上長山町小南口原ソーラーファーム18 | 249.9kW | 339MWh/年 |

| 9 | 上長山町上新屋ソーラーファーム17 | 499.0kW | 612MWh/年 |

| 10 | 上長山町小南口太陽光発電所 | 249.9kW | 354MWh/年 |

発電所出力合計 (AC):3.1MW

発電所計画発電量計:5,175MWh/年

需要地

| 1 | 八名工場 | 1,553MWh/年 |

| 2 | 新城工場 | 2,070MWh/年 |

| 3 | 豊橋工場 | 776MWh/年 |

| 4 | 大池工場 | 776MWh/年 |

需要地買取量合計: 5,175MWh/年

省エネ活動

集中タンクシステムの稼働最適化

オーエスジーでは従来、研削盤ごとに個別タンクを設置しクーラントポンプは設備停止時でも商用運転を行っていました。

これらに関し、2つの取り組みを実施しました。

1点目は、送油ポンプを省エネモーター・吐出圧力固定のインバーター制御に変更しました。2点目は、ろ過システムを稼働モニターと連動させることにより設備稼働に合わせた流量制御に変更しました。

これらの効果として、CO2排出は、202.6t-CO2/年の削減となりました。本事例は、2023年度日本機械工具工業会環境活動賞を受賞しました。

環境教育

新任管理監督者はISO14001のマネジメントシステムを理解し、環境内部監査員として活躍してもらうために、力量教育を実施して社内認定しています。

また、各事業所の環境担当者には幅広く環境法の基礎的な知識を習得してもらうため、環境法規制教育で知識と実践的な力量の向上に取り組んでいます。緊急時に対する対応訓練についても各事業所の担当者への周知徹底を行っています。

環境活動の沿革

| オーエスジー | グループ会社 | ||

|---|---|---|---|

| 全事業所 | 製造部門 | ||

| 2010年 |

|

|

|

| 2011年 |

|

|

|

| 2012年 |

|

|

|

| 2013年 |

|

|

|

| 2014年 |

|

|

|

| 2015年 |

|

|

|

| 2016年 |

|

|

|

| 2017年 |

|

|

|

| 2019年 |

|

|

|

| 2020年 |

|

|

|

| 2021年 |

|

|

|

| 2022年 |

|

|

|

| 2023年 |

|

|

|

| オーエスジー | グループ会社 | ||

|---|---|---|---|

| 全事業所 | 製造部門 | ||

| 1996年 |

|

|

|

| 1997年 |

|

||

| 1998年 | |||

| 1999年 |

|

||

| 2000年 |

|

|

|

| 2001年 |

|

||

| 2002年 |

|

|

|

| 2003年 |

|

||

| 2004年 |

|

|

|

| 2005年 |

|

|

|

| 2006年 |

|

|

|

| 2007年 |

|

|

|

| 2008年 |

|

|

|

| 2009年 |

|

|

|

環境に優しい製品づくり

オーエスジーは、無駄なエネルギーを使わない環境に優しい加工や、お客様の加工効率向上・加工コスト削減を実現するために製品や新技術の開発を行っています。

事業所での再資源化の取り組み

オーエスジーの主要事業所では、事業活動の中で廃棄物の削減や再資源化を積極的にすすめ、2005年度以降、再資源化率99%以上を達成しています。

循環型社会を目指したリサイクル活動

資源循環の取り組み

廃棄物について、ゼロエミッション活動を推進してきました。再利用、再生利用による資源が循環する仕組みをつくり、排出されるごみを適正に処理する体制を確立し、2005年度からリサイクル率99%以上を実現しています。

リサイクル率

[%]| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |

|---|---|---|---|---|

| 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.7 | 99.8 |

リサイクル重量

[t]| 資源循環の促進 | 2022年度 | 2023年度 |

|---|---|---|

| 金属屑(売却) | 661.1 | 643.0 |

| 紙ダンボール(売却) | 47.2 | 51.9 |

| 廃油(売却、リサイクル) | 477.1 | 498.8 |

| 油泥(売却、リサイクル) | 211.5 | 194.1 |

| 廃珪藻土(売却、リサイクル) | 433.1 | 379.1 |

| 廃砥石(売却、リサイクル) | 41.5 | 37.0 |

| 廃プラ(リサイクル) | 54.2 | 46.1 |

| 木屑(リサイクル) | 83.5 | 88.6 |

| その他(リサイクル) | 58.8 | 54.8 |

| 総再資源化重量 | 2,068.5 | 1,993.4 |

製品ケースの統廃合によるプラスチック使用量の削減

従来は、タップ・エンドミル・ドリルの多品種化に伴うケースや包装形態の複雑化により、包装作業の生産性低下やコスト増、包装の誤りを引き起こしていました。また、世界的にもマイクロプラスチックによる海洋汚染が世界的に大きな問題となっています。そこで現在、オーエスジーグループでは包装ケースやラベルの統一、環境負荷の少ない新規ケースの導入や包装フィルムの切り替えによるプラスチック使用量の削減に取り組んでいます。

2023年度の取り組みとして、包装形態は従来の78種類から58種類へ削減し、2021年比較でプラスチック使用量をおよそ半減させることが出来ました。また、ケース資材の統一により、包装作業の自動化に大きく寄与しています。ケースの種類に合わせた包装工程の自動化を行ううえで、ケースを統一する事で自動化設備も同じく統合が可能となり、自動化による作業効率も向上しています。今後も環境負荷低減と作業効率向上のために包装形態の改善やリサイクル素材の活用を積極的に行ってまいります。

環境に配慮した製品輸送

物流部門ではお客様へ製品をお届けする際に使用する緩衝材を、環境に配慮した素材に変更しました。素材を変えても安全に輸送できるものを探して、重量物の梱包は紙製のものを採用しました。使用後、紙は資源としてリサイクルすることができます。併用してエアー緩衝材も使用していますが、エアーを注入するフィルムは焼却時に有害物質が発生しないものを選んでいます。以前お客様から緩衝材がかさばるため廃棄が大変というお声もいただきましたが、エアー緩衝材は空気を抜くことにより廃棄物の量を減らすことができます。

また、新城工場からロジス東京へ製品を毎日運搬する際、パレットへ積んだ荷物の荷崩れ防止に毎回フィルムを何重にも巻いていましたが、5枚のパネルを箱型に組み立てパレット全体を覆うことができるツールに変更しました。繰り返し利用することができるため廃棄物の削減ができ、また段積みができるため物量によってトラックを追加で手配することが無くなり輸送効率も上がりました。

紙の緩衝材を使用した梱包

紙の緩衝材を使用した梱包 エアー緩衝材を使用した梱包

エアー緩衝材を使用した梱包 パレット上に荷物を積み、パネルで囲った状態

パレット上に荷物を積み、パネルで囲った状態 パネルを利用することで積み上げも可能

パネルを利用することで積み上げも可能

環境配慮型の製品・サービス

オーエスジーでは、環境に優しい製品づくりやお客様への環境に優しい製品の提供に努めています。再研磨事業の充実や、高速切削、長寿命高能率、省資源化した製品の開発を通じて環境負荷低減に積極的に取り組んでいます。

超硬リサイクルの推進

超硬工具には、タングステン・コバルト等の希少資源が原料に含まれており、オーエスジーグループ全体で超硬製品のリサイクルに取り組んでいます。使用済み工具をお客様から回収し、希少金属をリサイクルすることで素材として再生して資源を有効活用することで、お客様のCSR活動やゼロエミッション推進に役立てるよう取り組んでいます。

超硬リサイクル活動

オーエスジーは、日本ハードメタル株式会社と協力し、超硬工具リサイクルを推進しています。

日本ハードメタル「超硬リサイクル」の特長

- 超硬工具であれば、エンドミル・ドリル・リーマ・チップ等の分別は不要

- 多少の異材質工具が混入もOK(サーメット、セラミック、または鋼材シャンク付のものは選別)

- 1回あたりの回収量:20kg~(送料は日本ハードメタルにて負担・宅配便等着払い)

- リサイクル料金:振り込みにて対応

再研磨・再コーティングサービス

オーエスジーグループでは再研磨・再コーティングをグループ会社で行っており、お客様のご要望にお応えしております。

環境に配慮した製品開発

- 製品名

- 高機能・高能率転造タップ A-XPF

- 課題

-

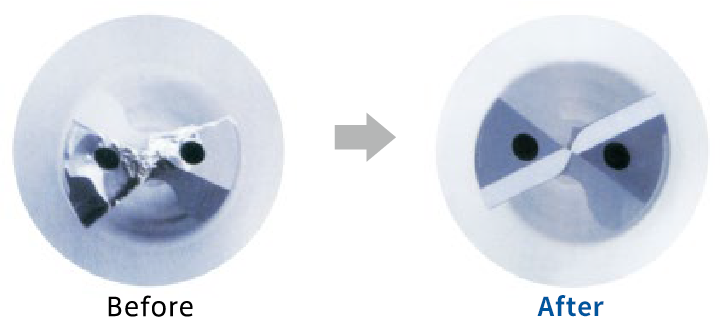

タップ加工は、下穴という制限された空間で行うため、他の切削工具と比較してトラブルが生じやすい工具です。特に切削タップは、切りくず障害、チョコ停が発生するため連続無人運転を行うことが難しいです。そこで転造タップを試みる事例が増えています。転造タップは、めねじ加工で切りくずが発生しないため、大幅にタップによる切りくずの量を減らすことができます(図)。切りくず要因でのトラブルが無くなり、チョコ停の発生頻度を大幅に軽減できます。

従来、転造タップはアルミ被削材専用のイメージでしたが、炭素鋼S45Cや合金鋼SCMが加工できる製品も発売されており用途拡大が期待されています。切りくず堆積量のイメージ *転造タップは切削タップより下穴径を大きくする必要があります。

開発品

切りくずトラブルゼロ、高速かつ安定加工を実現したA-XPFには3つの大きな特長があります。

- 1特殊食付き仕様(PAT.)

-

特殊な食付き仕様(PAT. in Japan) を採用することで、従来形状よりも先端の山が欠けにくい仕様を実現しました。加工時のスラスト低減*と波形の振幅を小さくすることができ、ワークへの食付き性を向上させました。 *加工軸と同じ方向に働く力

スラスト低減で安定加工

使用工具 A-XPF M3×0.5 2P 被削材 SCM440(30HRC) 下穴 φ2.8×9㎜(止り) ねじ立て長さ 6㎜ 切削速度 15m/min(1,591min-1) 切削油剤 水溶性切削油剤塩素フリー20倍 使用機械 立形マシニングセンタ(BT30)

- 2特殊ねじ山形状

-

非対称の山形形状*を採用することで剛性をアップさせ、突発的なねじ部山頂の欠けを抑制することができます。 *緑色で示した部分が、裏刃側に厚みを持たせた新型の非対称山形形状です。

- 3タップ専用の新コーティング(PAT. In Japan)

-

タップ専用に開発されたVIコーティングを採用しており、被膜構造はCr系の複合多層膜です。従来コーティングと比較して、硬さ、酸化開始温度、付着力、耐摩耗性と多くの性能が向上しています。そのため、高速領域での加工が可能となりました。

被膜色 被膜構造 硬さ(GPa) 酸化開始温度(℃) 付着力 面粗さ 耐摩耗性 耐凝着性 じん性 黒 Cr系複合多層膜 45 1,100 ◎ ☆ ◎ ☆ ◎ (標準)○→◎→☆(高評価)

あらゆる産業がカーボンニュートラルへの取り組みを押し進めているという現状があり、モノづくりの現場では年々環境にやさしい工具の使用が求められています。A-XPFはそのような時代の変化に対応できる製品です。

これからも環境にやさしい工具を開発し、お客様に提供することで、社会の環境負荷低減に貢献していきます。

デザインセンター 開発グループ

穴あけ開発チーム

小野 桂太

SDS(安全データシート)

SDS(GHS分類含む)は、「ダウンロード」の「技術情報」をご覧ください。

関連記事

ISO14001

ISO14001 登録証(979.7 KB)

<ISO14001 グループ会社取得状況>